跨越城市的相見

今年首次的腎友講座圓滿落幕了,這次腎基會來到了台中,與當地的腎友和家屬見面交流——帶著一份承諾與約定而來。從2023開始,每回舉辦講座都有許多外縣市的腎友們盼望與我們見面。好不容易在眾人的支持下,我們能夠回應這份期待,第一次離開台北舉辦課程,希望能幫助大家更理解疾病,也找到適合自己的生活方式。

三月的清晨還帶有一絲涼意,空氣中些微的溼氣捎來春天的氣息,陽光微微透過雲層,映照出淡淡的金黃。一早出發的我們看著車窗外的景色漸漸從晨曦轉為明亮,天色也逐漸蔚藍起來,讓人忍不住期待與大家的相遇。

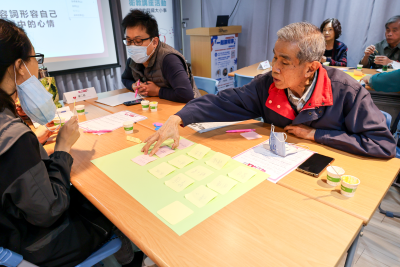

我們特意將活動辦在帶有廚房的場地,讓苡璉衛教師在課程中可以直接示範料理。而教室溫潤的木地板讓人感到放鬆,進門時脫下鞋子,像是來到熟識的親友家裡。與上次大講堂式的課程不同,這次的活動採取更親密的方式——將前來參加的人分成好幾組,讓他們比鄰而坐,同桌的腎友們可以更自在的交流,聽聽其他人的控病心得,就能感到不那麼孤單。

每張便利貼都是一段故事

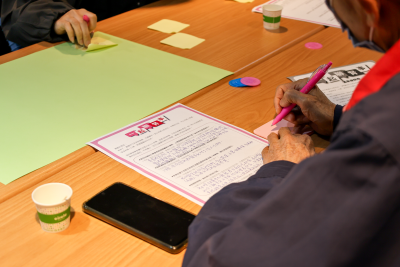

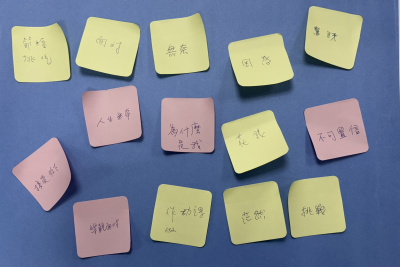

這次課程,我們嘗試了一個新的小活動,讓大家用自己的方式說出心裡的話——每組成員在便利貼上寫下對慢性腎臟病的「三個心情」。如果你是家屬,你怎麼看待這件事?如果你是腎友,這一路走來的感受又是什麼?寫完後,每組選出最有共鳴的一張便利貼,並上台分享。

當我們請腎友與家屬寫下對慢性腎臟病的心情時,現場短暫安靜了幾秒。有人迅速動筆,有人則拿著筆沉思,像是在回顧過去這一路的起伏。一張張便利貼上,寫滿了他們最真實的心聲——有的輕描淡寫,帶著苦中作樂的豁達;有的則字跡微顫,像是承載著一段難以言喻的心路歷程。每一組選出的那張便利貼,呈現了所有人的縮影。

選了「樂觀面對」的一位阿姨分享:「這種事情碰到了也沒辦法改變,只能樂觀一點,不要想太多,照著營養師的指引來。」她笑著說,語氣聽起來雲淡風輕,但像是在說服自己。「我每三個月回診一次,就當作休假去見朋友,這樣心情會比較輕鬆。」這句話讓身旁的幾位腎友紛紛點頭,笑聲裡透著彼此的理解。

而另一組選出「認識他、接受他、守護他」,這位腎友輕聲說:「生病了,就要去認識它,然後接受現狀,再來就是守護它,學習怎麼跟它共處,好好治療。」這句話道出了許多人的心路歷程——從震驚到接受,最後找到與疾病和平共處的方法。

「我們是醫生的其一,卻是家人的唯一」一位家屬語重心長的說,「腎臟病是慢性病,發現時常常已經太晚,大家都要對自己的健康更有警覺性。」他做為陪病者,這一路來應該已經聽過太多類似的案例,於是對大家喊話,希望彼此都更能注意。

還有一組則是選了「緊張」,一名陪同家人來的年輕的男生說道:「我們對這個病的知識不夠,也不知道該怎麼陪伴家人。今天來參加講座,總算對這個疾病多了一些了解。剛剛醫師說了一句話讓我印象深刻——『放鬆,身體才能回到正常的機制』。」

記錄面對疾病的掙扎與成長

除了小組討論,我們也邀請大家寫下、說出個人的小小心情,分享自己的經驗與感受。這些文字與話語,記錄著他們面對疾病的掙扎與成長,讓人深受觸動。

「我是做健康檢查時才無意間發現生病的,一開始真的不能接受,後來才慢慢調適心情。」一位伯伯說,他的語氣還帶著些微顫抖。他又補充:「今天的課程讓我們獲得正確的知識,不會再道聽塗說。」

一位看起來很開朗的老先生說,「我糖尿病十幾年了,後來發現腎臟也出了問題,現在固定回診腎臟科。雖然我現在血糖控制得很好,但對腎臟病的飲食還不那麼熟悉,今天來上課,終於知道很多東西是可以吃的!不像我太太說的那樣,這不能吃、那不能吃、甜的通通不能吃。剛剛的鬆餅有加糖,這應該是我在家吃不到的(笑),今天真的收穫很多!」他開心的語氣感染了大家,教室瞬間充滿歡快的笑聲。

回饋單上一字一句記錄著他們的感受:「剛生病時真的很難接受,看了很多資訊才慢慢適應。現在對生活的態度就是各司其職,子女、先生顧好自己,我做好我自己的事,盡人事、聽天命,做到自己該做的就好。」、「我想對一直努力的自己說——我會好好愛惜自己的身體。」

這些分享,透露出腎友的真實生活,也讓人更能體會到,腎友不只是「台灣有230萬名慢性腎臟病患者」這樣一句新聞稿裡的數字,而是有著各自的故事、選擇與心境的個體——有人帶著樂觀的態度面對,有人還在適應與腎病共存的日子。疾病帶來挑戰,但每個人的選擇與心態,形塑了這段旅程的樣貌。